Le 17 janvier 1975, après un débat de trois jours à l’Assemblée nationale, la « loi Veil » dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est promulguée. Les femmes sont désormais libres de disposer de leur corps. Une belle victoire ! Et pourtant, 37 ans plus tard, le droit à l’avortement reste menacé. Retour sur un long combat. Premier épisode.

De la correctionnalisation de l’avortement à l’échec de la répression (1920-1944)

L’article 317 du Code Pénal et les lois de 1920

La plupart des auteurs contemporains, partisans et adversaires de la libéralisation, font de la loi du 31 juillet 1920 l’instrument d’une répression accrue des pratiques abortives. Or, il n’en est rien. Avant comme après 1920, c’est l’article 317 du code pénal de 1810[1] qui punit de réclusion les femmes qui se sont livrées à des manœuvres abortives et aux travaux forcés les médecins qui les ont aidées. Cette loi contrairement à une idée reçue ne modifie en rien l’article 317 du code pénal ni les peines prévues pour les avortées et leurs complices[2]. La loi de 1920 ne vise qu’à bâillonner les néo-malthusiens élevés au rang d’ennemis de la nation dans une France affaiblie par la dénatalité, traumatisée par la guerre et l’angoisse de la disparition. La loi de 1920 fait de la « provocation » à l’avortement – et non pas de l’avortement lui-même – un délit passible des tribunaux correctionnels. La loi punit également la propagande anticonceptionnelle, ainsi que la vente de « remèdes secrets préventifs à la grossesse ».

La provocation à l’avortement et la fourniture de moyens destinés à l’obtenir sont punies par la loi d’un emprisonnement de six mois à trois ans, et d’une amende de 100 à 3 000 Francs ; quand l’avortement a été consommé, la loi renvoie à l’article 317 du code pénal qui n’est pas modifié. L’efficacité de la loi du 31 juillet 1920 semble réelle en ce qui concerne la propagande anticonceptionnelle. En revanche, les repopulateurs constatent que le nombre des avortements ne fléchit pas après 1920, au contraire[3].

Le seul remède paraît donc être celui préconisé depuis le début des années 1890 par la plupart des médecins et des juristes : la correctionnalisation de l’avortement. Une nouvelle loi est adoptée le 27 mars 1923. C’est la qualification de l’avortement qui est modifiée ; les éléments constitutifs du délit restent les mêmes que ceux qui constituaient le crime : la grossesse de la femme, un fait d’avortement, des moyens artificiels par lesquels l’avortement est provoqué, l’intention coupable de l’auteur. Les modifications des trois premiers paragraphes de l’article 317 du code pénal concernent les peines encourues.

Les partisans de la correctionnalisation l’ont emporté. Ils espèrent que la loi du 27 mars 1923, en punissant moins sévèrement les avorteurs mais en les punissant systématiquement, aura un effet dissuasif et aboutira à terme à une diminution sensible du nombre des avortements. Contrairement à une idée reçue, leur adoption ne se fait pas à contre-courant de l’opinion publique : si elles ne passent pas totalement inaperçues, elles sont très peu commentées dans la presse de l’époque et ne suscitent guère de réactions, même à gauche de l’échiquier politique.

L’entre-deux guerre

Au lendemain de l’entrée en vigueur des lois de 1920 et 1923, le débat sur l’avortement semble clos, soldé par le triomphe annoncé des repopulateurs et l’élimination légale du néo-malthusianisme. Or, malgré la nouvelle législation, il apparaît très vite que le nombre d’avortements ne diminue pas, pas plus que ne se produit le relèvement, tant attendu par certains, de la natalité française.

En 1923, s’ouvre donc une période paradoxale : en dépit de l’interdiction de toute propagande sur le sujet, les théories anglo-saxonnes du birth control – différentes du néo-malthusianisme – commencent à se répandre en France dans les années 1930 tandis que le Parti communiste réclame jusqu’en 1936 la légalisation de l’avortement. Mais une rencontre entre Maurice Thorez et Fernand Boverat, en 1936, confirme la nouvelle préoccupation nataliste des communistes. Quelques mois plus tôt, une telle entrevue aurait été impensable ; elle est l’occasion pour Maurice Thorez d’approuver la lutte de Boverat contre la dénatalité. L’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 n’est donc pas l’occasion d’une vaste remise en cause des lois de 1920 et 1923. Les communistes sont désormais sur une ligne nataliste, tandis que les socialistes se gardent de toute réforme dans ce domaine.

La Troisième République et le régime de Vichy

L’année 1939 semble marquer un tournant dans l’histoire de la répression de l’avortement. Le 23 février 1939 est créé par Daladier le Haut Comité à la population. Le Comité est notamment chargé de réfléchir à un texte de loi qui modifierait la législation existante et permettrait de mieux réprimer l’avortement. Le nombre des affaires d’avortement instruites devant les tribunaux ne cesse de s’accroître pendant l’année 1939 : 90 procès au premier trimestre, 277 au second et 509 au troisième. L’emballement de la répression se double d’une mobilisation tous azimuts des différents ministères : tous sont appelés à davantage de mobilisation.

Le 29 juillet 1939 est promulgué le « code de la famille » ; il légifère notamment sur l’avortement. C’est dans le titre II, intitulé « Protection de la famille », que l’on trouve les dispositions plus spécifiquement l’avortement, dans le chapitre « Protection de la maternité », section I (articles 82 à 92). Par rapport à la loi de mars 1923, le code de la famille introduit plusieurs nouveautés. La tentative d’avortement est réprimée, y compris sur une femme qui n’était pas effectivement enceinte : le nouveau texte punit en effet « quiconque aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée telle ». Cette reconnaissance du « crime impossible » ou « délit impossible » met un terme au débat séculaire : pour que des poursuites en justice soient possibles, il suffit donc désormais « de prouver la réalité des manœuvres abortives et la croyance de l’agent en la grossesse ». Les peines prévues sont aggravées, l’avorteur étant beaucoup plus sévèrement sanctionné que l’avortée.

A partir de 1940, le régime de Vichy va reprendre et compléter le code de 1939. Les procès se multiplient ; la législation vient relayer la pratique judiciaire. La loi du 1er septembre 1941 exclut les avorteurs du droit au sursis, et même une femme qui a pratiqué un avortement elle-même pour la première fois ne peut plaider les circonstances atténuantes.

A partir de 1940, le régime de Vichy va reprendre et compléter le code de 1939. Les procès se multiplient ; la législation vient relayer la pratique judiciaire. La loi du 1er septembre 1941 exclut les avorteurs du droit au sursis, et même une femme qui a pratiqué un avortement elle-même pour la première fois ne peut plaider les circonstances atténuantes.

C’est cependant la loi du 15 février 1942 qui instaure une véritable nouveauté dans la répression de l’avortement et constitue dans ce domaine l’originalité du régime de Vichy. L’avortement est considéré comme un crime contre la Sûreté de l’État et passible de la peine de mort. Le procès de Marie-Louise Giraud est à ce titre emblématique. Arrêtée à Cherbourg en octobre 1942, elle est traduite devant la section de Paris du Tribunal d’Etat. Après un procès expéditif de deux jours, les 7 et 9 juin 1943, elle est guillotinée « pour l’exemple » le 30 juillet 1943, dans la cour de la prison parisienne de la Petite Roquette, le maréchal Pétain lui ayant refusé sa grâce.

La levée d’un tabou (1944-1970)

La condamnation unanime de l’avortement (1944-1956)

Un avortement moins mortifère mais toujours sévèrement condamné

Après la Seconde Guerre mondiale, la répression reste très vigoureuse. En 1946, 5 251 condamnations sont prononcées en France pour faits d’avortement : on est là au-dessus des chiffres annuels de la période de Vichy[4]. Après l’intermède de Vichy, on en revient, dans les discours comme dans la loi, à la distinction entre avortés et avorteurs. Ces derniers portent seuls l’opprobre qui entoure l’avortement criminel. L’avortement est alors plus que jamais assimilé à un crime, et ce bien qu’il y ait été requalifié en délit depuis 1923. De plus, des inquiétudes resurgissent quant à un prétendu déclin français en matière démographique, ce qui remet sur le devant de la scène la question de la correctionnalisation de l’avortement. Dès le mois de juillet 1944, la Société de médecine légale de France s’est prononcée pour la requalification du délit en crime, comme avant 1923.

En 1949, un projet de loi qui doit être discuté en conseil des ministres se propose de rendre plus efficace la lutte contre l’avortement. Le projet, qui ne sera jamais voté, permet de voir comment les pouvoirs publics souhaitent enrôler les médecins et le personnel médical dans la répression de l’avortement criminel. Tout médecin et toute sage-femme seraient notamment tenus de déclarer au Conseil de l’Ordre, dans les quarante-huit heures et sous peine de sanctions disciplinaires, tous les cas d’interruptions de grossesse, même non provoquées, dont ils auraient eu la connaissance. D’autre part, la propagande abortive et anticonceptionnelle serait plus sévèrement condamnée encore que par la loi de 1920, avec une aggravation des peines et des amendes.

Vers la « Maternité heureuse »

Dans le même temps, les partisans du birth control, qui trouvent de plus en plus d’audience dans la France de l’après-guerre, vont s’efforcer de démontrer que le développement de la contraception est une façon de lutter contre le développement de l’avortement criminel. Dans la seconde moitié des années 1950, les militants de ce qui n’est pas encore le « Planning familial » vont devoir affronter l’hostilité conjuguée des catholiques et des communistes. A la différence des repopulateurs, en effet, les adeptes du birth control prônent la contraception comme un moyen de faire diminuer le nombre d’avortements, voire à terme de le faire purement et simplement disparaître.

De nouvelles voix, essentiellement celles d’hommes politiques et de médecins, s’élèvent en faveur de la légalisation et de la diffusion des moyens contraceptifs. Lucien Neuwirth, qui a découvert la contraception en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, va se battre pour la légalisation des moyens anticonceptionnels : comme l’avortement, au XIXème siècle, a progressivement remplacé l’infanticide, la contraception doit dorénavant se substituer à l’avortement. Cette position est entièrement partagée par les militants du futur Planning familial. Une des figures de la « Maternité heureuse » est celle de Marie-Andréa Lagroua Weill-Hallé, médecin gynécologue. Témoignant en juillet 1955 lors d’un procès pour infanticide, elle évoque notamment « la responsabilité de la législation française qui interdit toute information sur les techniques contraceptives pratiquées dans d’autres pays[5] ». Cette fois, l’intervention de la gynécologue ne passe pas inaperçue : elle trouve un écho favorable dans la presse. Le débat national qui s’engage alors ouvre une période nouvelle dans la réflexion autour des questions de la contraception, mais aussi – car les deux problèmes sont liés – de l’avortement.

De nouvelles voix, essentiellement celles d’hommes politiques et de médecins, s’élèvent en faveur de la légalisation et de la diffusion des moyens contraceptifs. Lucien Neuwirth, qui a découvert la contraception en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, va se battre pour la légalisation des moyens anticonceptionnels : comme l’avortement, au XIXème siècle, a progressivement remplacé l’infanticide, la contraception doit dorénavant se substituer à l’avortement. Cette position est entièrement partagée par les militants du futur Planning familial. Une des figures de la « Maternité heureuse » est celle de Marie-Andréa Lagroua Weill-Hallé, médecin gynécologue. Témoignant en juillet 1955 lors d’un procès pour infanticide, elle évoque notamment « la responsabilité de la législation française qui interdit toute information sur les techniques contraceptives pratiquées dans d’autres pays[5] ». Cette fois, l’intervention de la gynécologue ne passe pas inaperçue : elle trouve un écho favorable dans la presse. Le débat national qui s’engage alors ouvre une période nouvelle dans la réflexion autour des questions de la contraception, mais aussi – car les deux problèmes sont liés – de l’avortement.

La contraception, prophylaxie de l’avortement ? (1956-1962)

La bataille du Planning familial

En octobre 1955, le journal Libération a confié à Jacques Derogy une grande enquête sur la question de l’avortement. Parus du 13 au 26 octobre 1955, les articles de Derogy préconisent un changement d’orientation dans la loi comme dans les mœurs. En 1956, il compile ses articles dans un ouvrage qu’il intitule, de façon volontairement provocatrice, Des enfants malgré nous[6]. Il insiste sur l’absolue nécessité de la contraception pour éviter le recours à l’avortement. Contrairement à ce que croient les repopulateurs, l’utilisation de moyens anticonceptionnels ne vise pas à restreindre les naissances mais à les rendre heureuses.

Cette position rejoint exactement celle d’une nouvelle association, la « Maternité heureuse », dont les statuts ont été déposés le 8 mars 1956. Créée à l’instigation de Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé et d’Evelyne Sullerot, elle se propose de « permettre aux couples, grâce à la contraception, de n’avoir des enfants que lorsqu’ils le désirent[7] ». La contraception est conçue comme le moyen de délivrer les femmes de l’avortement. Les militantes de la « Maternité heureuse » veulent distinguer nettement avortement et contraception, « et autoriser celle-ci pour combattre celui-là[8] ». Ce credo est sans cesse réaffirmé jusqu’au début des années 1970. Les fondatrices et les militantes de la « Maternité heureuse » combattent fermement l’avortement. En 1960, la « Maternité heureuse » devient « Mouvement français pour le Planning familial ». Le 10 juin 1961, des militants grenoblois de l’association créent le premier centre français de Planning familial .

Cette position rejoint exactement celle d’une nouvelle association, la « Maternité heureuse », dont les statuts ont été déposés le 8 mars 1956. Créée à l’instigation de Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé et d’Evelyne Sullerot, elle se propose de « permettre aux couples, grâce à la contraception, de n’avoir des enfants que lorsqu’ils le désirent[7] ». La contraception est conçue comme le moyen de délivrer les femmes de l’avortement. Les militantes de la « Maternité heureuse » veulent distinguer nettement avortement et contraception, « et autoriser celle-ci pour combattre celui-là[8] ». Ce credo est sans cesse réaffirmé jusqu’au début des années 1970. Les fondatrices et les militantes de la « Maternité heureuse » combattent fermement l’avortement. En 1960, la « Maternité heureuse » devient « Mouvement français pour le Planning familial ». Le 10 juin 1961, des militants grenoblois de l’association créent le premier centre français de Planning familial .

De l’hostilité à la contraception au tabou sur l’avortement

C’est au sein de la gauche non communiste que le Planning familial a trouvé ses premiers soutiens. En revanche, à droite mais également au Parti communiste, l’hostilité à la prophylaxie anticonceptionnelle reste vive. Quant aux catholiques, il reste muet sur l’avortement jusqu’à la fin des années 1960 tant il leur paraît inconcevable de seulement envisager un tel acte. A cet égard, le parcours personnel d’une journaliste de Marie-Claire, Marcelle Auclair, se révèle particulièrement atypique. En juin 1956, elle recommande à ses lectrices l’utilisation exclusive de la méthode Ogino, la seule qui soit en accord « avec notre mère l’Eglise[9] ». Or, cinq ans plus tard, au moment de la création du Planning familial, elle milite dans les colonnes du même magazine en faveur de l’abrogation de la loi de 1920 et de la liberté de la contraception. En 1962, dans Le Livre noir de l’avortement, elle dénonce le « silence de mort » qui pèse sur l’avortement[10]. Ce livre est le résultat d’une enquête lancée par Marcelle Auclair dans Marie-Claire : au mois de novembre 1960, elle a appelé ses lectrices à « constituer le dossier interdit » de l’avortement. Sans porter aucun jugement, négatif ou positif, elle publie ces centaines de témoignages – elle en a reçu 581 en tout. C’est la première fois qu’un ouvrage donne ainsi la parole aux femmes, de façon simple et dépassionnée. Un certain nombre de personnalités politiques ou médicales ont, à la demande de Marcelle Auclair, commentées ces témoignages féminins ; certains sont publiés à la fin du Livre noir.

C’est au sein de la gauche non communiste que le Planning familial a trouvé ses premiers soutiens. En revanche, à droite mais également au Parti communiste, l’hostilité à la prophylaxie anticonceptionnelle reste vive. Quant aux catholiques, il reste muet sur l’avortement jusqu’à la fin des années 1960 tant il leur paraît inconcevable de seulement envisager un tel acte. A cet égard, le parcours personnel d’une journaliste de Marie-Claire, Marcelle Auclair, se révèle particulièrement atypique. En juin 1956, elle recommande à ses lectrices l’utilisation exclusive de la méthode Ogino, la seule qui soit en accord « avec notre mère l’Eglise[9] ». Or, cinq ans plus tard, au moment de la création du Planning familial, elle milite dans les colonnes du même magazine en faveur de l’abrogation de la loi de 1920 et de la liberté de la contraception. En 1962, dans Le Livre noir de l’avortement, elle dénonce le « silence de mort » qui pèse sur l’avortement[10]. Ce livre est le résultat d’une enquête lancée par Marcelle Auclair dans Marie-Claire : au mois de novembre 1960, elle a appelé ses lectrices à « constituer le dossier interdit » de l’avortement. Sans porter aucun jugement, négatif ou positif, elle publie ces centaines de témoignages – elle en a reçu 581 en tout. C’est la première fois qu’un ouvrage donne ainsi la parole aux femmes, de façon simple et dépassionnée. Un certain nombre de personnalités politiques ou médicales ont, à la demande de Marcelle Auclair, commentées ces témoignages féminins ; certains sont publiés à la fin du Livre noir.

Toutefois, malgré des témoignages souvent accablants, l’unanimité semble se faire autour de la nécessaire prévention de la grossesse par la contraception. Après la contraception, il serait trop tard pour agir. En ce début des années 1960, il ne se trouve donc personne pour prendre parti en faveur de la légalisation de l’avortement. Le destin du Livre noir de Marcelle Auclair montre à quel point, en 1962, l’avortement reste encore tabou : l’ouvrage ne connaît aucun retentissement et finit sa carrière au pilon[11]. Pourtant, à la suite de l’enquête de Marcelle Auclair, les livres vont se multiplier, et la chape de plomb se soulever quelque peu : le débat sur la légalisation peut enfin s’ouvrir.

La fin d’un tabou (1962-1970)

Avortement : la parole libérée

A partir de 1962-1963, ouvrages et enquêtes sur l’avortement se multiplient. Comme le Livre noir, ils laissent en général largement la parole aux femmes, ce qui est une nouveauté dans l’histoire du débat autour des pratiques abortives. On s’intéresse de plus en plus au « vécu » de l’avortement. En 1963, la juriste Anne-Marie Dourlen-Rollier publie le premier des nombreux ouvrages qu’elle consacrera à l’avortement. Dans La vérité sur l’avortement, elle dénonce clairement les conséquences délétères de l’avortement clandestin – notamment les séquelles médicales et psychiques affectant les femmes qui ont subi un avortement dans des conditions souvent précaires. Elle relève par exemple que plus de 83% des avortements étudiés ont été pratiqués par des personnes « sans compétences ». En 1965, Katia D. Kaupp, qui enquête pour Le Nouvel Observateur, déplore l’aveuglement volontaire des pouvoirs publics sur le sujet. Toutefois, cette levée partielle du tabou, ainsi que la multiplication des enquêtes et des articles de presse sur le problème de l’avortement clandestin, ne permettent toujours pas, au milieu des années 1960, l’ouverture d’un véritable débat sur l’éventuelle légalisation de l’avortement. C’est la contraception qui reste au centre des discussions.

La libéralisation de la contraception, porte ouverte à la légalisation de l’avortement

En 1965, et pour la première fois en France, la contraception devient l’un des sujets incontournables de la campagne électorale pour les élections présidentielles. L’année 1965 voit également certains hommes et partis de gauche déposer des propositions de loi demandant l’abrogation des articles de la loi de 1920 relatifs à la propagande anticonceptionnelle. Quant au Parti communiste, il opère un revirement et dépose, la même année, un projet visant à abroger la totalité de la loi de 1920, c’est-à-dire à autoriser la propagande en faveur de la contraception comme de l’avortement.

Le 1er juin 1966, le député UDR Lucien Neuwirth soumet à son tour à l’Assemblée nationale une proposition de loi qui vise à légaliser la contraception par l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi de 1920. Ce n’est qu’un an environ après son dépôt que le projet Neuwirth commence à être examiné par les députés. Après six mois de débats, lourdement amendée, la proposition Neuwirth libéralisant la contraception est finalement adoptée le 28 décembre 1967. Or, cette loi va créer un climat favorable à la légalisation de l’avortement. A partir du moment en effet où on légalise la contraception, se pose le problème du recours en cas d’erreur : que faire par exemple face à une grossesse qui résulte de l’échec même de la contraception ? D’autre part, les décrets d’application de la loi tardent à être publiés, et sa promulgation ne s’accompagne d’aucune campagne d’information « susceptible de faire passer dans les mœurs les pratiques désormais autorisées[12] ».

Le 1er juin 1966, le député UDR Lucien Neuwirth soumet à son tour à l’Assemblée nationale une proposition de loi qui vise à légaliser la contraception par l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi de 1920. Ce n’est qu’un an environ après son dépôt que le projet Neuwirth commence à être examiné par les députés. Après six mois de débats, lourdement amendée, la proposition Neuwirth libéralisant la contraception est finalement adoptée le 28 décembre 1967. Or, cette loi va créer un climat favorable à la légalisation de l’avortement. A partir du moment en effet où on légalise la contraception, se pose le problème du recours en cas d’erreur : que faire par exemple face à une grossesse qui résulte de l’échec même de la contraception ? D’autre part, les décrets d’application de la loi tardent à être publiés, et sa promulgation ne s’accompagne d’aucune campagne d’information « susceptible de faire passer dans les mœurs les pratiques désormais autorisées[12] ».

La libéralisation de la contraception n’est donc pas la panacée qu’imaginaient les partisans du birth control : elle ne règle pas le problème de l’avortement clandestin, contrairement aux arguments avancés depuis 1956 par les membres du Planning familial. C’est donc par un autre biais qu’il va falloir s’attaquer à la question de l’avortement.

Vers la légalisation

La mobilisation de l’opinion publique (1971)

En 1970, 22% des Français seulement se déclaraient favorables à la libéralisation de l’avortement ; l’année suivante, ils sont 55%[13]. En 1971, l’opinion est davantage sensibilisée au problème par une série de manifestes dont la presse nationale se fait largement l’écho. Le plus célèbre d’entre eux, qui connaît un retentissement sans précédent, est publié par Le Nouvel Observateur le 5 avril 1971[14]. Ce texte, communément appelé le « Manifeste des 343 », est une liste de 343 femmes qui affirment s’être fait avorter, donc avoir enfreint l’article 317 du code pénal. Parmi les signataires figurent nombre de personnalités du monde des lettres et du spectacle : Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, mais aussi Catherine Deneuve, Judith Magre ou Delphine Seyrig. Le texte se termine par une revendication clairement exprimée en faveur de l’avortement libre. Le but de ce manifeste, élaboré à la suite de tractations entre la rédaction du Nouvel Observateur et des militantes MLF, est de signifier avec éclat l’existence du problème et de contraindre le gouvernement à prendre position. Le ministère public choisit de ne pas les poursuivre en justice. L’impact du « Manifeste des 343 » est considérable. Dès le lendemain, dans Le Monde, le journaliste André Fontaine affirme que le texte marque « une date dans l’évolution des mœurs : le scandale est souvent nécessaire, hélas, pour hâter les évolutions indispensables[15] ».

En 1970, 22% des Français seulement se déclaraient favorables à la libéralisation de l’avortement ; l’année suivante, ils sont 55%[13]. En 1971, l’opinion est davantage sensibilisée au problème par une série de manifestes dont la presse nationale se fait largement l’écho. Le plus célèbre d’entre eux, qui connaît un retentissement sans précédent, est publié par Le Nouvel Observateur le 5 avril 1971[14]. Ce texte, communément appelé le « Manifeste des 343 », est une liste de 343 femmes qui affirment s’être fait avorter, donc avoir enfreint l’article 317 du code pénal. Parmi les signataires figurent nombre de personnalités du monde des lettres et du spectacle : Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan, mais aussi Catherine Deneuve, Judith Magre ou Delphine Seyrig. Le texte se termine par une revendication clairement exprimée en faveur de l’avortement libre. Le but de ce manifeste, élaboré à la suite de tractations entre la rédaction du Nouvel Observateur et des militantes MLF, est de signifier avec éclat l’existence du problème et de contraindre le gouvernement à prendre position. Le ministère public choisit de ne pas les poursuivre en justice. L’impact du « Manifeste des 343 » est considérable. Dès le lendemain, dans Le Monde, le journaliste André Fontaine affirme que le texte marque « une date dans l’évolution des mœurs : le scandale est souvent nécessaire, hélas, pour hâter les évolutions indispensables[15] ».

La publication du « Manifeste des 343 » contraint également les médecins, directement concernés, à se prononcer clairement sur la question. Officiellement, l’Ordre des médecins est strictement opposé à toute légalisation de l’avortement. Cela n’empêche pas quelque 252 médecins de signer à leur tour un manifeste, au mois de mai 1971, en faveur de la liberté de l’avortement, mais ils ne reconnaissent pas pour autant avoir eux-mêmes pratiqué des manœuvres abortives. Les seuls à demeurer farouchement hostiles au droit à l’avortement sont les militants de « Laissez-les vivre », ainsi que les héritiers des repopulateurs de l’entre-deux-guerres. Le 6 novembre 1971, « Laissez-les vivre » tient un congrès à Versailles. L’organisation demande au gouvernement de faire cesser les campagnes entreprises en faveur de l’avortement, qui sont « liées à d’autres campagnes pour la liberté sexuelle et l’érotisme[16] » et qui « ruinent le moral de la nation et démoralisent jeunes et adultes[17] ». L’outrance de « Laissez-les vivre » – qui affirme également que le besoin d’avortement est chez la femme « un besoin pathologique, un signe de déséquilibre psychologique grave[18] » – montre à quel point, à la fin de l’année 1971, la remise en cause des lois de 1920 et 1923 semble imminente. C’est le procès de Bobigny qui, un an plus tard, va les rendre définitivement caduques.

Le procès de Bobigny ou le procès des « lois scélérates » de 1920 et 1923

En novembre 1971, la jeune Marie-Claire, alors âgée de seize ans, s’est faite avorter avec la complicité de Michèle Chevalier, sa mère, employée à la RATP, et de Lucette Duboucheix et Renée Sausset, deux collègues auxquelles Michèle a demandé conseil ; l’avorteuse est une secrétaire, Micheline Bambuk, recommandée par Renée Sausset.

Marie-Claire est dénoncée par le responsable de sa grossesse ; mineure au moment des faits, elle doit être jugée le 11 octobre 1972 par le tribunal pour enfants de Bobigny. Saisie du dossier, Gisèle Halimi prépare, avec les militantes de « Choisir », la défense de la jeune fille. Dès le début, Gisèle Halimi a décidé de faire de Bobigny le procès des « lois scélérates » de 1920 et 1923 ; elle compte pour ce faire de convoquer à la barre des « grands témoins », notamment des professeurs de médecine qui viendront dénoncer l’hypocrisie de la loi réprimant l’avortement – le professeur Milliez a ainsi accepté de venir témoigner : la loi n’atteint en effet que les femmes les plus socialement défavorisées, et le drame de Marie-Claire est avant tout un drame social. Le 11 octobre, à Bobigny, Gisèle Halimi plaide au son des slogans proférés par les manifestants sous les fenêtres du palais de justice. Au terme d’une journée d’audience, Marie-Claire est relaxée. Il reste à juger sa mère, ses complices et l’avorteuse. Leur procès s’ouvre le 8 novembre 1972 et voit se succéder à la barre des « grands témoins » qui ont accepté de s’exprimer sur la question de l’avortement.

Marie-Claire est dénoncée par le responsable de sa grossesse ; mineure au moment des faits, elle doit être jugée le 11 octobre 1972 par le tribunal pour enfants de Bobigny. Saisie du dossier, Gisèle Halimi prépare, avec les militantes de « Choisir », la défense de la jeune fille. Dès le début, Gisèle Halimi a décidé de faire de Bobigny le procès des « lois scélérates » de 1920 et 1923 ; elle compte pour ce faire de convoquer à la barre des « grands témoins », notamment des professeurs de médecine qui viendront dénoncer l’hypocrisie de la loi réprimant l’avortement – le professeur Milliez a ainsi accepté de venir témoigner : la loi n’atteint en effet que les femmes les plus socialement défavorisées, et le drame de Marie-Claire est avant tout un drame social. Le 11 octobre, à Bobigny, Gisèle Halimi plaide au son des slogans proférés par les manifestants sous les fenêtres du palais de justice. Au terme d’une journée d’audience, Marie-Claire est relaxée. Il reste à juger sa mère, ses complices et l’avorteuse. Leur procès s’ouvre le 8 novembre 1972 et voit se succéder à la barre des « grands témoins » qui ont accepté de s’exprimer sur la question de l’avortement.

Selon la tactique adoptée par « Choisir », tous les témoins cités par Mme Halimi dénoncent également les inégalités criantes entre celles qui ont les moyens d’avorter à l’étranger et celles qui doivent recourir à un avortement clandestin souvent dangereux pour leur santé, voire pour leur vie. Dans un tel contexte, la loi réprimant l’avortement n’est plus applicable[19]. Le jugement est rendu le 22 novembre 1972 : Lucette Duboucheix et Renée Sausset sont relaxées ; Michèle Chevalier, la mère de Marie-Claire, est condamnée à 500F d’amende avec sursis ; enfin, Micheline Bambuk, qui a procédé à l’avortement, se voit condamnée à un an d’emprisonnement, peine assortie d’une amende.

Pour Gisèle Halimi, il n’y a pas de doute : les deux procès de Bobigny ont fait éclater la loi, celle de 1920 mais également l’article 317 du code pénal révisé en 1923. Reste à traduire dans les faits, par une modification de la législation sur l’avortement, cette remise en cause patente des « lois scélérates » de 1920 et 1923[20].

L’explosion du débat (1973)

C’est au cours de l’année 1973 où ont lieu des élections législatives et cantonales, que se prépare la transformation de la loi. Le rôle des médias y est remarquable. Déclarations et prises de position retransmises par la presse écrite et parlée y ont une part essentielle. En janvier, lors d’une conférence de presse, le président George Pompidou reconnaît l’inadéquation de la loi avec l’évolution des mœurs. Il promet sa révision, la renvoyant au lendemain des élections. En février, alors que la campagne électorale pour les législatives est ouverte, le Premier ministre Pierre Messmer affirme également la nécessité de revoir la loi. Le 4 février, 331 médecins rendent public un manifeste en faveur de l’avortement. Il provoque une levée de boucliers parmi les adversaires qui se mobilisent à leur tour. En avril, la création du Mouvement pour la libéralisation de l’avortement et de la contraception (MLAC) bafoue encore plus ouvertement la loi puisque ce mouvement pratique couramment des avortements dans ses centres d’accueil.

En mai, s’ouvre à Grenoble un procès contre un médecin (c’est une femme) accusé d’avoir avorté une jeune fille de 17 ans. Occasion d’une manifestation d’une ampleur inhabituelle en province, le procès est largement couvert par la presse. Il ne s’agit plus, comme à Bobigny, de s’interroger sur le verdict, mais bien d’interpeller le gouvernement. Le but est atteint puisque, le 30 mai, Pierre Messmer expose à la Télévision une esquisse de projet de loi. La riposte a lieu le 5 juin avec la prise de position de 10 031 médecins en faveur du maintien de la loi. Au même moment, Pierre Chaunu crée « l’Association des professeurs de lettres et sciences humaines pour le respect de la vie ». Il accuse en particulier le matraquage unilatéral de l’opinion par les radios et la télévision qui restent muettes sur ce phénomène de notre temps qu’il analyse en historien : la chute de la natalité dans les pays développés.

Le 22 juin, le Conseil de l’Episcopat rappelle que l’Eglise catholique est opposée à toute libéralisation de l’avortement[21].

Le processus est enclenché. Le débat sur la libéralisation de l’avortement semble désormais inévitable.

[1] L’article 317 du code pénal de 1810 prévoit des peines différentes en fonction de la qualité et de l’auteur du crime. L’avortement peut impliquer en effet trois sortes de personnes : la femme enceinte qui pratique sur elle-même des manœuvres abortives, ou qui consent à en subir ; un ou plusieurs tiers quelconques, qui n’appartiennent pas à la profession médicale mais assistent la femme au moment du crime ; enfin, « l’homme de l’art », coauteur ou complice, qui fait partie de l’une des catégories suivantes : médecins, chirurgiens « et autres officiers de santé », ainsi que les pharmaciens. C’est la nature de la sanction, mais aussi sa durée, qui varient de façon sensible. Si la femme enceinte et le tiers autre que médecin risquent entre cinq et dix ans de réclusion, à l’égard des professionnels de la santé, la peine édictée par la loi est d’un degré plus élevé : c’est celle des travaux forcés à temps, qui peut varier entre cinq et vingt ans.

[2] Jean-Yves LE NAOUR, Histoire de l’avortement, XIX-XXe siècle, Seuil, Paris, 2003, p. 161.

[3] Ibid, p. 162.

[4] C’est seulement à partir de la seconde moitié des années 1950 que les poursuites judiciaires diminuent : 2 885 condamnations en 1950, 1 336 en 1955, 289 en 1960 et 588 en 1965. Chiffres cités par Chantal HORELLOU-LAFARGE, « Une mutation dans les dispositifs de contrôle social : le cas de l’avortement », in Revue française de sociologie, vol. XXIII, n°3, juillet-septembre 1982, p. 398.

[5] Sylvie CHAPERON, Les années Beauvoir, Fayard, Paris, 2000, p. 249.

[6] Jacques DEROGY, Des enfants malgré nous, Ed. de Minuit, Paris, 1956.

[7] La Maternité heureuse, n°1, 1956.

[8] Ibid.

[9] Marie-Claire, juin 1956.

[10] Marcelle AUCLAIR, Le Livre noir de l’avortement, Fayard, Paris, 1962, p. 9.

[11] COLLECTIF, La bataille de l’avortement, La Documentation française, 1986, p. 31.

[12] Janine MOSSUZ-LAVAU, Les lois de l’amour, Payot, Paris, 2006, p. 33 .

[13] Jean-Yves LE NAOUR, Histoire de l’avortement, XIX-XXe siècle, Seuil, Paris, 2003, p. 228.

[14] Cf Annexe « Manifeste des 343 ».

[15] Le Monde, 6 avril 1971.

[16] Le courrier de Laissez-les vivre, n°3, novembre- décembre 1971.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Jean-Yves LE NAOUR, Histoire de l’avortement, XIX-XXe siècle, Seuil, Paris, 2003, pp. 234-236.

[20] Cf François LUCIANI, réal. , Le Procès de Bobigny, téléfilm diffusé sur France 2 le 3 avril 2006.

[21] COLLECTIF, La bataille de l’avortement, « Les médias et l’événement », La Documentation française, 1986, p. 17.

Florence Cestac et Tonino Benacquista,Des salopes et des anges, Dargaud, 2011.

A écouter :

L’émission Les femmes, toute une histoire de Stéphanie Duncan diffusée le 22 janvier 2012: « L’histoire de l’avortement«

A voir :

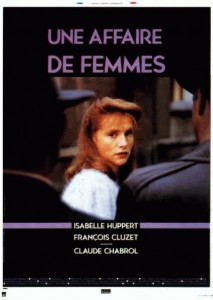

Une affaire de femme de Claude Chabrol, sorti en 1988.

3 commentaires

Les commentaires sont fermés.